Now Loading...

Now Loading...

『銀河英雄伝説 Die Neue These』のスタッフインタビュー企画第3回。メカデザイン、特技監督の竹内敦志さんに話を伺いました。

Production I.Gのプロデューサーの黒木(類)君から、メカのデザイン関係をやって欲しいというオファーが来たのが最初です。(企画の)スタート時から関わって欲しいということで、ブレストの段階から参加していました。

私は元々、メカや3Dなどに興味があるのですけど、ここ数年、I.Gでは、そういった方向の作品をあまり作っていなくて。自分の参加できる作品が少なくなっていたんです。そんな中、『銀河英雄伝説』というスペースオペラのオファーが来たので、私にとっては、まさに「渡りに船」のようなお話。まだ自分を必要としてくれる作品があって良かったなと思いました(笑)。

昔、少しだけですが、石黒監督版を観たことはありました。知り合いの清積(紀文)さんが参加していたんですよね。『ガルム(・ウォーズ)』だったかな……押井守さんの作品を手伝っていた時、清積さんも一緒に作業をしていて。『銀英伝』の作業もしていたので、面白そうだなと思いながら横目で見ていました。その時、ビデオを少しだけ観たんです。原作小説に関しては、今回、参加することが決まってから初めて読みました。

石黒監督版が作られた当時、アニメはセル画で作られていて。CGは、一部の作品で少し使われ始めたくらいの時期だったんですよね。そんな時代だったので、艦隊戦なども手描きのセル画でしたが、すごく上手にスペースオペラをやっているなと思いました。音楽の載せ方も上手くて、舌を巻く感じでしたね。

『銀英伝』に出てくる戦艦は1000m級の大きな船なのですが、それを動かす時、船を大きく動かすのではなく、カメラをゆっくりと引いていくことで、動きを見せるんです。ただ、それだけだと映像的に持たないんですよ。

でも、その絵にクラシックの音楽を載せることで、荘厳な雰囲気が出るんです。そのあたりが上手いなと思いました。

ワルキューレ(銀河帝国軍の戦闘艇)やスパルタニアン(自由惑星同盟軍の戦闘艇)など小型メカの動きに関しては、緩急をつけた方が観ている人は絶対に面白いと思うし、3DCGを使えば、そういった描写の自由度が増えます。それに、そういうシーンで周りに入ってくる背景は、必然的に戦艦なんですよね。手描きだと、カメラワークによって(背景にある)戦艦の見える角度が変わる度に、そのアングルの絵が必要になりますが、3DCGであれば、一度、空間さえ作ってしまえば、かなり自由に動かせます。おまけに、『銀英伝』では何万隻という規模の艦隊が動くので、手描きでその動きを描いていくのは大変です(笑)。でも、3DCGの場合、それも可能なんですよね。

最初にオファーが来た時、1人では絶対に間に合わないので、デザイナーをもう1人立てて、帝国側と同盟側に分けて進めた方が良いと提案したんです。いくら工夫をしても、自分のデザインのラインは、どこかに出てしまうものなので。それで、臼井さんを推薦して、自分も口説きにいきました。ただ、臼井さんは他のお仕事などもあって、途中で抜けなくてはならなかったんですね。だから、同盟側のメインとなるメカのデザインが終わったところで、常木さんが引き継ぐ形になりました。

黒木プロデューサーからお話をもらった時には、艦隊戦のコンテを描いたりとかも含めた、3DCGの演出周りの作業もして欲しいというお話だったんです。でも、最初はデザインの作業がメインになって、そういうところにはあまり関われていませんでした。でも今は、少しずつですが、カット構成の設計図として、ラフ原(ラフな原画)を描いて3Dのスタッフに渡したりといったこともできています。これからは動かす方でも、面白いことをやっていきたいですね。

スタートした頃は曖昧模糊としていて。決まるまでに半年くらいかかりました。いろいろと描いた上で、だんだんと形が固まっていった感じです。帝国側と同盟側のデザインの最も大きな違いは、ストリームライン(曲線)か、直線的な構成か、というところですね。それによって、画面の中で(小さくなって)シルエットで表された時にも分かりやすいので。あと、科学力が進んでいる帝国は、重力ユニット(エンジンにあたる装置)をコンパクトにすることが可能なので、ユニットを後ろにまとめた「プッシャー式」になっています。でも、同盟側は、そこまでコンパクトにできないので、前にも後ろにもユニットを設置している。最初に、そういう設定を決めてスタートしました。

最初にデザインしたのは汎用戦艦なのですが、「1000m級」という数字が一番ネックになりました。普段、見慣れている風景の中に1000mの船が浮いていることなんてないので、どうやって、その大きさを表現すれば良いかが分からなかったんです(笑)。対比物を出すという方法はあるんですけど、そのものを見た時の巨大感を出すコツについて、一番苦戦しました。

ポイントを抑えて「疎」と「密」の部分を作っています。「密」の部分のディテールはすごい作り込みをして、「疎」の部分はテクスチャーやライティングで逃げる。その方法論を見つけた時、「これでけるだろう」という感じになりました。例えば、エンジンのノズルの部分とか、艦首など、よく見えるところはちょっと作り込んでいたりします。

先ほどお話ししたように、シルエットだけで違いを見せるという方法論のアプローチだったんですけど、例えば、ウイングなどの大きなパーツをつけてしまうと、どうしても小さく見えてしまうんですよね。だから、大きなパーツは付けず、面構成を細かく、多くすることで、大きさを感じるようにしています。

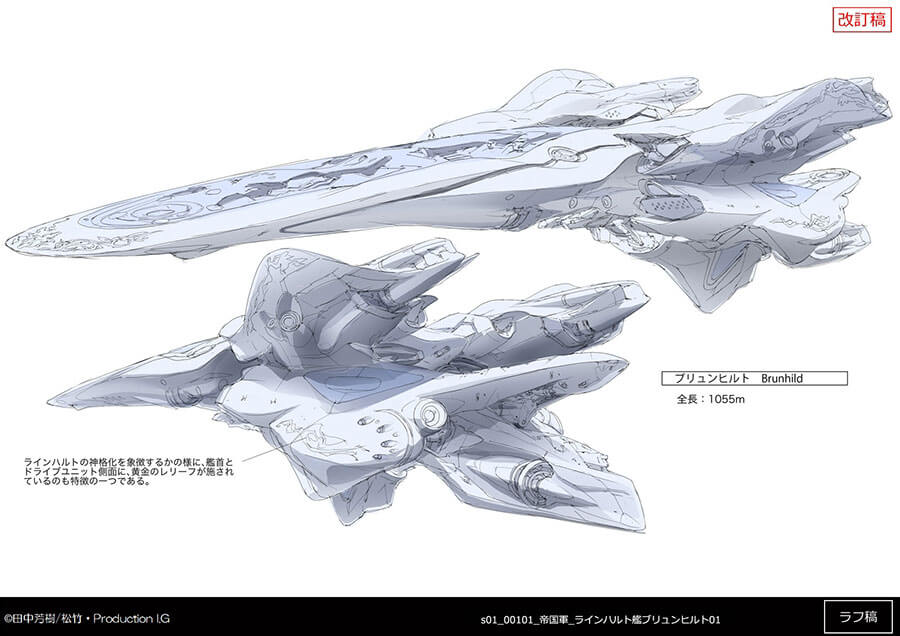

ブリュンヒルトも、かなり稿を重ねた上で、今の形になりました。完全にラインハルト用のワンオフ(専用に作られたもの)として考えたので、汎用戦艦では細かくしていた部分を削り、逆にシンプルなシルエットにすることで、さらに技術が進んだ船ということを見せたいなと思いました。あと、ゴールデンバウム朝の紋章に鷲のモチーフが使われていたので、鷲が羽を羽ばたかせているようなイメージも取り入れています。

ただ、普通にシンプルなシルエットにすると、やっぱり小さく見えてしまうので。(カメラが)寄るとすごいディテールだけど、引くとシンプル。そういう二通りの見え方になるように、考えています。

監督が一番気にされていたのは広さですね。声が届く範囲の広さなのか、船の巨大さに合わせて、声も届かないくらい大きくするか悩まれていましたね。ちょうど良い案配の広さを探るために、少し時間がかかりました。

ブリュンヒルトのブリッジは、船の上みたいに見せたいなと思って、ウッドデッキのようになっています。少し古めかしい雰囲気で、一人一人がデッキに立っているような形にしたかったんですよね。それについては、こちらから提案しました。

はい。ブリッジは登場頻度も高いので、観ている人がなるべく飽きないようにしたいなと。ラインハルトの座るキャプテンシートをデコラティブにしているのも、同じような理由です。ラインハルトには、宝塚歌劇みたいな雰囲気もあるので(笑)。そういうイメージを持たせても良いかなと思って提案しました。理屈にこだわるのではなくて、パッと見のインパクトがあった方が、観ているお客さんにとっては入りやすいと思うので。そういうアプローチをしました。

今、絶賛制作中なので、どこと言えば良いんですかね……(笑)。今の技術で『銀河英雄伝説』のアニメを作っているところでしょうか……。先ほどもお話ししたように、石黒監督版では上手くカメラを引いて、音楽を乗せてという方法でやっていたんですけど。今は3DCGを使えて、ライティングにも凝ることができるし、より多くの手管を使える時代。さまざまな方法も使って、石黒監督版とも遜色がないものになるよう、CGスタッフも非常に頑張ってくれています。ハードルが高くて、テレビシリーズの枠に収まらないところもあるのかもしれませんが、少し背伸びをしてでも、という感じですね。最初に『Die Neue These』での艦隊戦などの基準というか、一つの見せ方を設定できれば、それが指針になると思うので、それを今、模索しているところです。

デザイン的なことを言えば、今の日本のアニメ界で主流になっているものからは、ちょっと外れていきたい。見たことがないと思われるようなアプローチをしていきたいなと思ってトライしています。これまで、いろいろな作品に参加して、いろいろなものを見てきたのですが、自分の中で、デザインに対しての考え方や取り組み方が変わってきている時期に参加することになった作品なので、それが色濃く出ている気がしますね。「機は熟した」ではないですけれど(笑)。この作品を機に、自分もどんどん変わって、成長して行ければなと思っています。

非常によくできた作品である石黒監督版に見劣りしないように、いろいろと模索しながら、背伸びもして、一生懸命に作っています。だから、ぜひ期待して待っていて下さい。そして、できあがった作品を楽しんで観てもらえれば本当にありがたいです。

[取材・文=丸本大輔]